Dopo aver ritirato il biglietto presso il Museo di Nadro, raggiungere con mezzo proprio il sentiero di accesso all’area, ben segnalato sulla strada provinciale che da Nadro porta a Paspardo (SP88). Tutte le aree di visita, comodamente raggiungibili a piedi dal paese, sono ben segnalate e ognuna è dotata di parcheggio pubblico gratuito.

A causa della sua considerevole estensione, l’area archeologica di Paspardo è suddivisa in numerose sotto-aree, ciascuna caratterizzata generalmente da soggetti unici o stili esecutivi non riscontrabili in altre aree rupestri della Media Valle. Fra le caratteristiche uniche delle aree rupestri di Paspardo si segnalano le eccezionali figure di guerriero (spesso di altezza superiore a un metro), la frequenza di raffigurazioni di ascia a lama espansa (Tarda Età del Ferro, III-I sec. a.C.), l’unica composizione monumentale dell’Età del Rame su parete rocciosa ad oggi nota e l’insolita frequenza delle rappresentazioni cosiddette “topografiche”.

Presso l’area di Sottolaiolo, inoltre, è allestita una piccola struttura museale con dotazioni che consentono la visita a persone con difficoltà motorie, visive e sensoriali.

Tour Virtuale (Dos Sottolaiolo)

Immagine di presentazione del Tour Virtuale di Sottolaiolo (Paspardo). Selezionare per accedere al link.

Dos Sottolaiolo

- Percorso adatto a tutti (l’area è strutturata per incontrare le esigenze delle persone con ridotte capacità motorie e visive)

- Dislivello: nessuno

- Tempo di visita: mezz’ora

All’imbocco della strada che collega Paspardo a Capo di Ponte (strada della Deria) si incontra questa piccola area archeologica con sei rocce incise, riferibili per lo più all’Età del Ferro. Di particolare rilievo appaiono le R1, 2, 4, 5.

All’ingresso è stato recentemente allestito un piccolo museo all’aperto.

Sottolaiolo R1

Questa piccola roccia è stata prevalentemente istoriata durante la seconda metà del I millennio a.C.: la cronologia è determinabile dalla tipologia delle armi impugnate dai duellanti raffigurati, che rimanda allo spirito dei grandi guerrieri-eroi che dominò questo periodo. Il quadro centrale è inciso con numerose coppie di duellanti impegnati in scontri armati; questi brandiscono asce a lama espansa (rappresentate anche isolate, accanto ai guerrieri) e in alcuni casi hanno scudi con decorazioni. Sull’estrema destra compaiono figurazioni di “rosa camuna”, simbolo rintracciabile in molti contesti preistorici europei (dall’Inghilterra alla Russia) e forse rappresentante segni religiosi di riconoscimento. Nel 1975 una rielaborazione grafica di questo antico simbolo è stata adottata dalla Regione Lombardia come suo simbolo ufficiale.

Sottolaiolo R2

Piccola piattaforma con figure di guerrieri e “palette”, tutte realizzate nell’ultimo millennio a.C.

Sottolaiolo R4

Su questa roccia sono presenti due fasi istoriative, ben distinte cronologicamente: nel settore ovest sono state incise, durante il Medioevo, figure cruciformi e animali immaginari (un serpentiforme e forse un elefante); nel settore est, accanto ad uno scaliforme, sono state impresse numerose figure di “paletta”, una delle quali impugnata da un personaggio itifallico, tutte attribuibili all’Età del Ferro.

Sottolaiolo R5

Questa piccola placca rocciosa è dominata da una grande figura di eroe-guerriero con lancia e scudo (tipo “a pelle di bue”): la potenza della muscolatura, la statura e l’importante corredo ne contraddistinguono il rango. L’insieme è attribuibile (per comparazione con i ritrovamenti archeologici) al VI-V secolo a.C.

In Vall – Castagneto – La Bolp

Dopo la visita a Sottolaiolo è possibile proseguire a piedi fino alle aree di Castagneto e In Vall (questa parte del percorso non è adatta ai passeggini e a persone con ridotte capacità motorie), dove le rocce istoriate di Età del Ferro sono calate in suggestivi castagneti storici.

Già nel parco giochi del paese si incontra la “Roccia degli Spiriti”, studiata negli anni ’60 dal CCSP. La superficie conserva un vasto e apparentemente confuso insieme di figure picchiettate, recentemente riconosciuto come probabile “raffigurazione topografica” del tipo più antico (Tardo Neolitico-Prima Età del Rame). Il sentiero, recentemente asfaltato, prosegue in direzione sud attraversando l’area de La Bolp, dove accanto alle rocce incise (guerrieri dell’Età del Ferro, croci) si trova una piccola area di sosta e un notevole punto panoramico sulla vallata sottostante. Da quest’area provengono inoltre i frammenti di una statua-stele dell’Età del Rame. Percorsi circa 200 m, una deviazione a destra conduce, attraverso una ripida scalinata, all’area di In Vall e alla roccia più importante della zona, la grande R4.

In Vall R4

Sulla superficie si contano oltre 700 figure e alcuni soggetti assolutamente tipici dell’area di Paspardo, fra cui si segnalano senza dubbio i tre grandi guerrieri con scudi “a pelle di bue” (fine VI sec. a.C.), che hanno stringenti confronti con analoghe figure dalle vicine aree di Dos Sottolaiolo e di Vite-‘Al de Fuos, e la frequenza di asce a lama espansa della Tarda Età del Ferro, anch’esse comuni a molte zone di Paspardo e spesso presenti anche nella forma non impugnata. Fra le altre figure si possono osservare anche una spirale e alcuni oranti (molto rari a Paspardo), che divengono invece il tema dominante della successiva R5 (in questo caso, sovrapposti o associati a numerose palette).

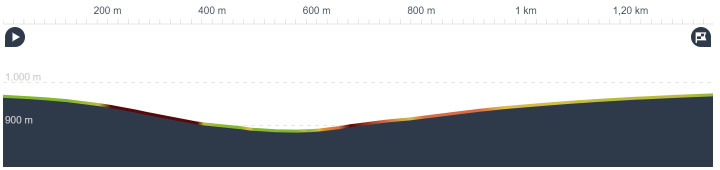

Percorso di visita

DISTANZA: Anello, 2 Km

ALTITUDINE: Max 970 – Min 890

DISLIVELLO: 80 m

TIPO DI STRADA: Sentiero escursionistico e strada asfaltata

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: Facile

Per il link al percorso di visita clicca qui

Plas – Capitello dei Due Pini:

Il sentiero di accesso si imbocca a nord, appena fuori dall’abitato. Il Capitello dei due Pini rappresenta uno dei rari esempi di composizione di Età del Rame nel perimetro della Riserva; le incisioni, finemente cesellate, si dispongono in modo ordinato a formare una composizione dai forti tratti simbolici. La spettacolare vista sul gruppo montuoso della Concarena che si gode da questa posizione fa ipotizzare che il sito possa essere stato una sorta di osservatorio astronomico.

Il sentiero di accesso si imbocca a nord, appena fuori dall’abitato. Il Capitello dei due Pini rappresenta uno dei rari esempi di composizione di Età del Rame nel perimetro della Riserva; le incisioni, finemente cesellate, si dispongono in modo ordinato a formare una composizione dai forti tratti simbolici. La spettacolare vista sul gruppo montuoso della Concarena che si gode da questa posizione fa ipotizzare che il sito possa essere stato una sorta di osservatorio astronomico.

La zona prende il nome dall’edicola cristiana (in dialetto locale “capitèl“) dedicata alla Madonna che si trova incastonata tra due grandi pini silvestri, di cui uno oggi purtroppo rinsecchito. Ai piedi della cappella si trovano numerose raffigurazioni storiche, tra cui iscrizioni e date; nei pressi del bordo opposto della roccia, invece, sono visibili poche raffigurazioni di figure schematiche armate e di palette, molto consunte e di difficile lettura, probabilmente da datare al Bronzo Finale.

All’Età del Rame sono invece da ascrivere le note figurazioni della “Roccia dei Cinque pugnali” e dell’attigua “Roccia del Sole”. Entrambe le rocce, poste sulle superfici verticali nei pressi del pino silvestre rinsecchito, riportano l’immaginario preistorico tipico dell’Età del Rame (III mill. a. C.): il sole raggiato, le composizioni di armi (pugnali ed alabarde), gli antropomorfi schematici e, infine, gli animali, tra cui il cervo doveva avere un’importanza particolare. L’associazione tra elemento solare (raffigurato qui da un palco cervino a forma di sole raggiato) e le armi è tipica di simbologie legate al mondo maschile: viceversa, la presenza tra le incisioni del cosiddetto “sole a tre raggi”, in realtà da interpretare come un’elaborata collana, fa pensare a motivi legati al mondo femminile.

Molto rare le raffigurazioni dipinte in bianco, conservatesi perché protette da un cornicione naturale.

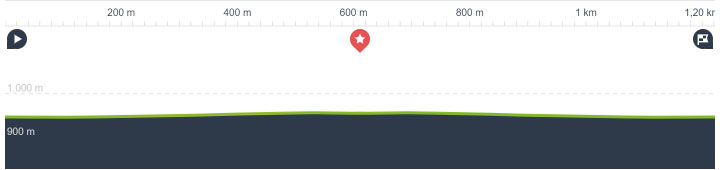

Percorso di visita

DISTANZA: A/R 1,2 km

ALTITUDINE: Max 980 – Min 970

DISLIVELLO: 10 m

TIPO DI STRADA: Sentiero escursionistico

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: Facile

Per il link al percorso di visita clicca qui

Deria – Vite – ‘Al de Plaha

Proseguendo lungo la strada della Deria, in direzione Capo di Ponte, è segnalata l’area di visita detta ‘Al de Plaha. In questo settore sono state ritrovate importanti composizioni topografiche e insiemi attribuibili alla Tarda Età Neolitica e all’Antica Età del Bronzo. L’area è tutt’ora in fase di studio.

Proseguendo lungo la strada della Deria, in direzione Capo di Ponte, è segnalata l’area di visita detta ‘Al de Plaha. In questo settore sono state ritrovate importanti composizioni topografiche e insiemi attribuibili alla Tarda Età Neolitica e all’Antica Età del Bronzo. L’area è tutt’ora in fase di studio.

I lavori di costruzione della nuova strada della Deria, intrapresi negli anni ’80 del secolo scorso, avevano danneggiato alcune rocce incise lungo il percorso stradale in questa vasta area, oggi denominata Vite-Deria. Essa ingloba, infatti, i siti posti nelle due aree contigue più grandi, cioè La ‘It (“La Vigna”) e Deria. Un’indagine sistematica venne avviata dalla Cooperativa Archeologica “Le Orme dell’Uomo” e, in seguito, dall’Università Cattolica del S. Cuore di Brescia, per conto del Comune di Paspardo e con l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. Con ogni probabilità, il toponimo “La ‘It” deriva dalla presenza di vigne in un pianoro semiroccioso che si estende su gran parte del versante in questione, innestandosi sulla vecchia strada della Deria. L’area ha una quota che varia tra gli 800 ed i 600 m s.l.m. ed è oggi interessata dalla presenza di vasti castagneti.